パソコン必携とは、学生のパソコン使用実態

パソコン必携ってなに?

2019年度の新入生より、神戸大学ではパソコンが必携となり、学部(学科)別新入生ガイダンスまでに各自が準備し、パソコンのセットアップとOSのアップデートを完了したうえで持参する必要があります。

これは、情報通信技術(ICT)を活用する為に必要な能力、また、それらを学習、研究に積極的に活用する能力を身につける為に、神戸大学が実施する取り組みです。

『必携』だからこそ、アカデミック環境に対応したスペックやサポートを備えているパソコンをお選びください。

※Microsoft

Officeは入学後にダウンロードができ、在学中無料でご利用いただけます。

-

神大生に必要なパソコンの条件

-

「パソコン必携」には自分用のパソコンがおススメ

大学生はオンライン授業を受けたりレポートや課題をしたりするのにパソコンを使います。私は理系学部なのでOfficeソフトの他にも専門科目で使うシミュレーションソフトやCADソフトをインストールして使っています。また、大学で授業を受けるときなど外でパソコンを使うこともあります。こんな感じで、何も気にすることなく自分のよく使うソフトを入れたり、自由に持ち運んだり、1日中使ったりできる所が自分専用パソコンの良さだと思います。

(工学部 修士2回生)

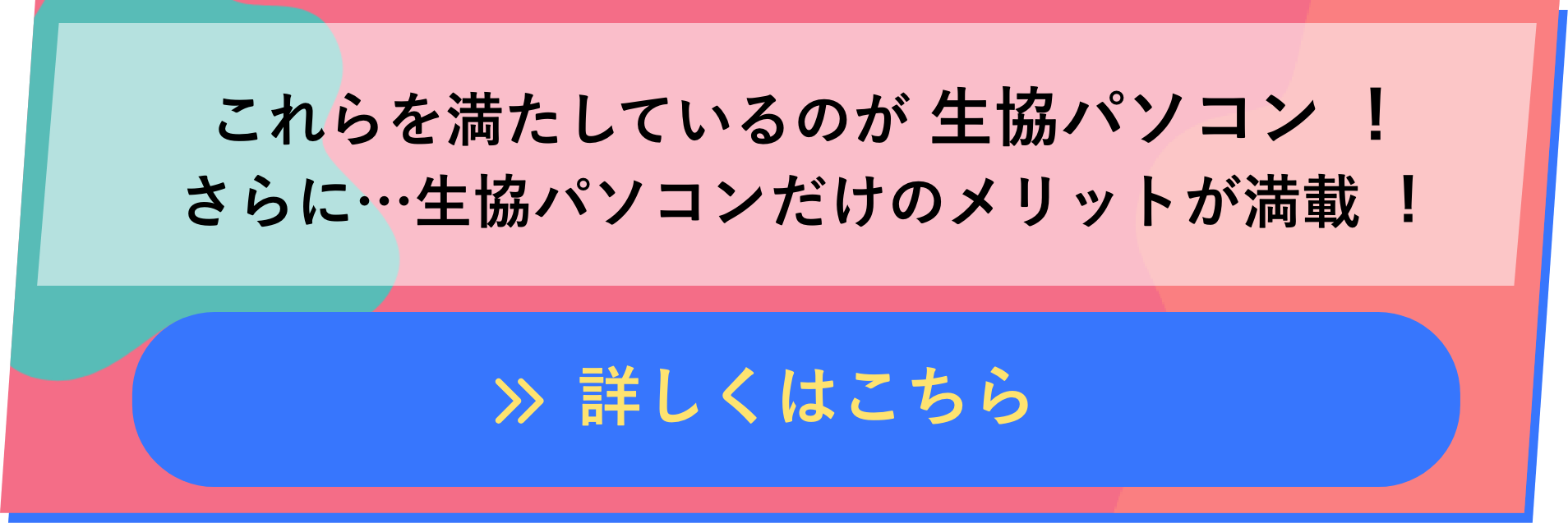

大学生協でパソコンを購入した訳

私は大学入学時に生協でSurface Pro9を購入しました。当初、パソコンを購入するにあたって、家電量販店など色々調べてみました。そんな中、私が家電量販店ではなく、生協でパソコンを購入した1番の理由は、パソコンが壊れた時の保証が充実しているところにあります。一般的な保証サービスと比較すると、生協での保証サービスの対象範囲は広いです※1。また、オプションサービスをつけることによって、修理中に代わりのパソコンの貸し出しサービスも受けられます※2。また、学内で対応していただける窓口があるため、私は家電量販店ではなく、生協でパソコンを購入しました。これらは生協でパソコンを買う一番のメリットだと思います。

※1:通常メーカー保証での修理の場合、入学後4年間は無料。不慮の事故でも4年間2回まで0円、または5,000円にて修理が可能です。

※2:「安心サポートパック!NEO」への加入が必要です。

(国際人間科学部 3回生)

パソコン初心者の私がパソコンで困らなかった訳

私は大学入学まであまりパソコンを使ったことがなかったため、パソコンについて知識もなく、大学が指定する必要なスペックを備えたパソコンを生協で購入できたのはとても助かりました。私と同じように生協でパソコンを購入する人は多いので操作がわからないときに友達に聞きやすいというのも利点です。また入学後はすぐにレポートの課題や英語の授業などで発表の機会があるので、生協のOffice講座を受けていてよかったです。Wordでのレポートの書き方やプレゼン資料を見やすく、きれいに作れるようになったのは大きな収穫です。パソコンを使うことに不安がある人はもちろん、慣れている人でも新しい発見があるので受講して損はないと思います。

(文学部 3回生)

神⼾⼤学はパソコン必携!

⼤学の学修ではパソコンをたくさん使います!

1

学修⽀援システム(BEEF+など)

を利⽤した双⽅向授業

BEEF+: 教員から講義資料や講義動画、連絡事項などがアップロードされます。学⽣はレポートを提出したり、教員と連絡をとったりできます。

google workspaceやgoogle classroomを使う場合もあります。

2

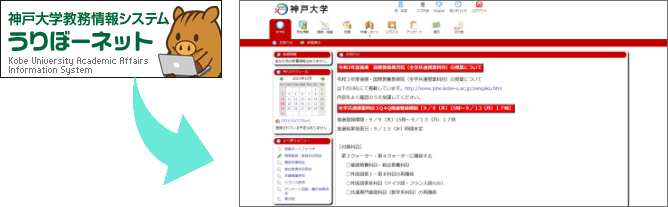

履修登録成績の閲覧

うりぼーネットというページで⾃分の履修する科⽬を登録し たりや成績を閲覧したりします。

3

レポートや課題の作成

Word,Excel, Powerpointなどを⽤いてレポートを作成します。

4

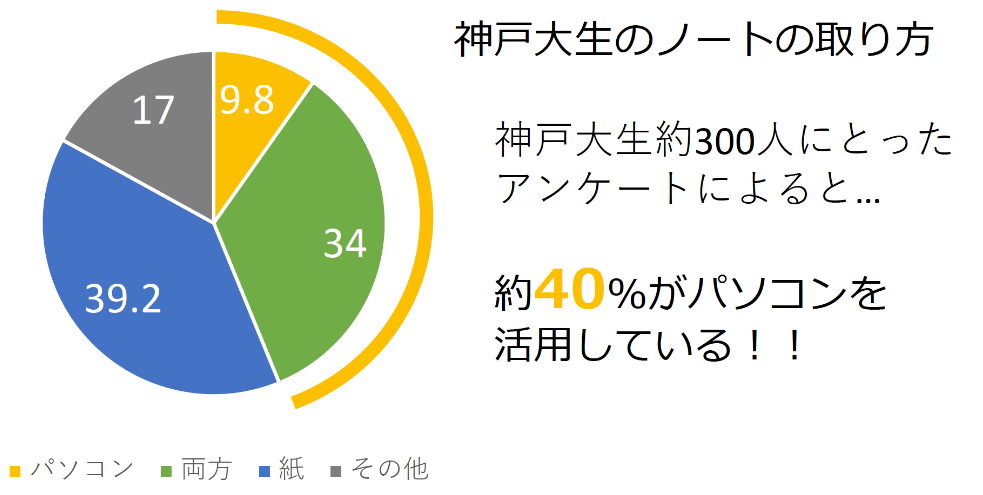

講義ノートをとる

⾼校と違い、パソコンでノートをとる⼈も多い!

レジュメや講義資料が配付されることも多いため、そこに書き込むこともある

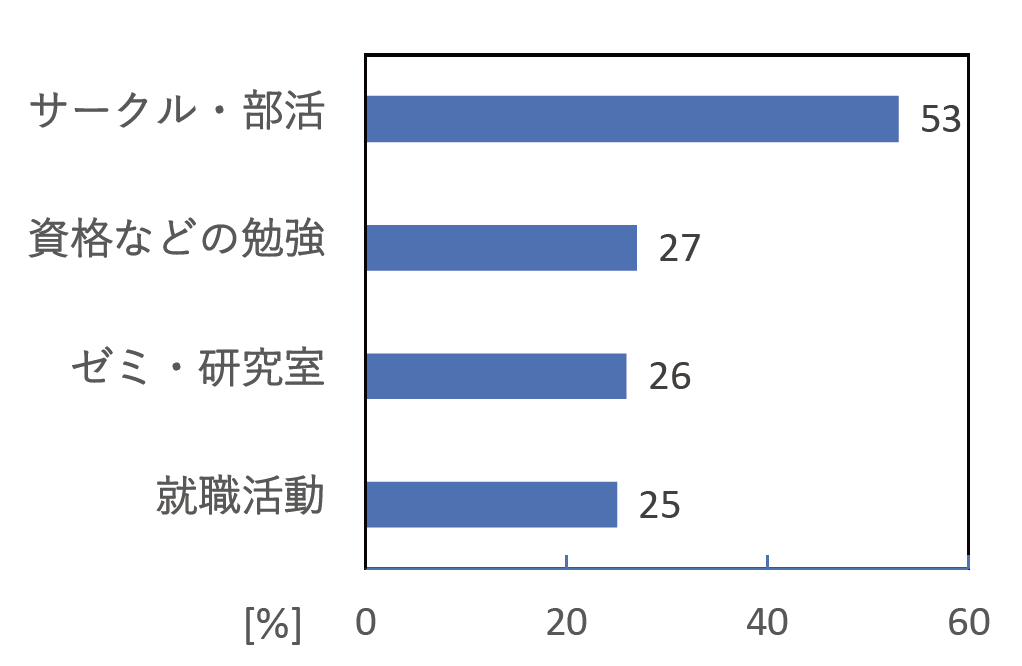

授業以外の場⾯でも・・・

神⼾⼤⽣は

⼤学⽣活のあらゆる場⾯で

パソコンを利⽤している︕

これからの学びにパソコンが⼤活躍

プリント

Before

- ノートをとる

- 資料やプリントに直接書き込む

ン

プ

ッ

ト

の

仕

方

が

変

化

After

- タブレットで書き込む

- スキャナーでとりこむ

- キーボードで⼊⼒

これまでは…

- どこに書いた・しまったか分からない

- 簡単に持ち運べない

より効率的

な学修へ

これからは…

- いつでもどこでもどの端末からでもアクセスできる

- 友達などと共有して共同作業しやすい

ここで…

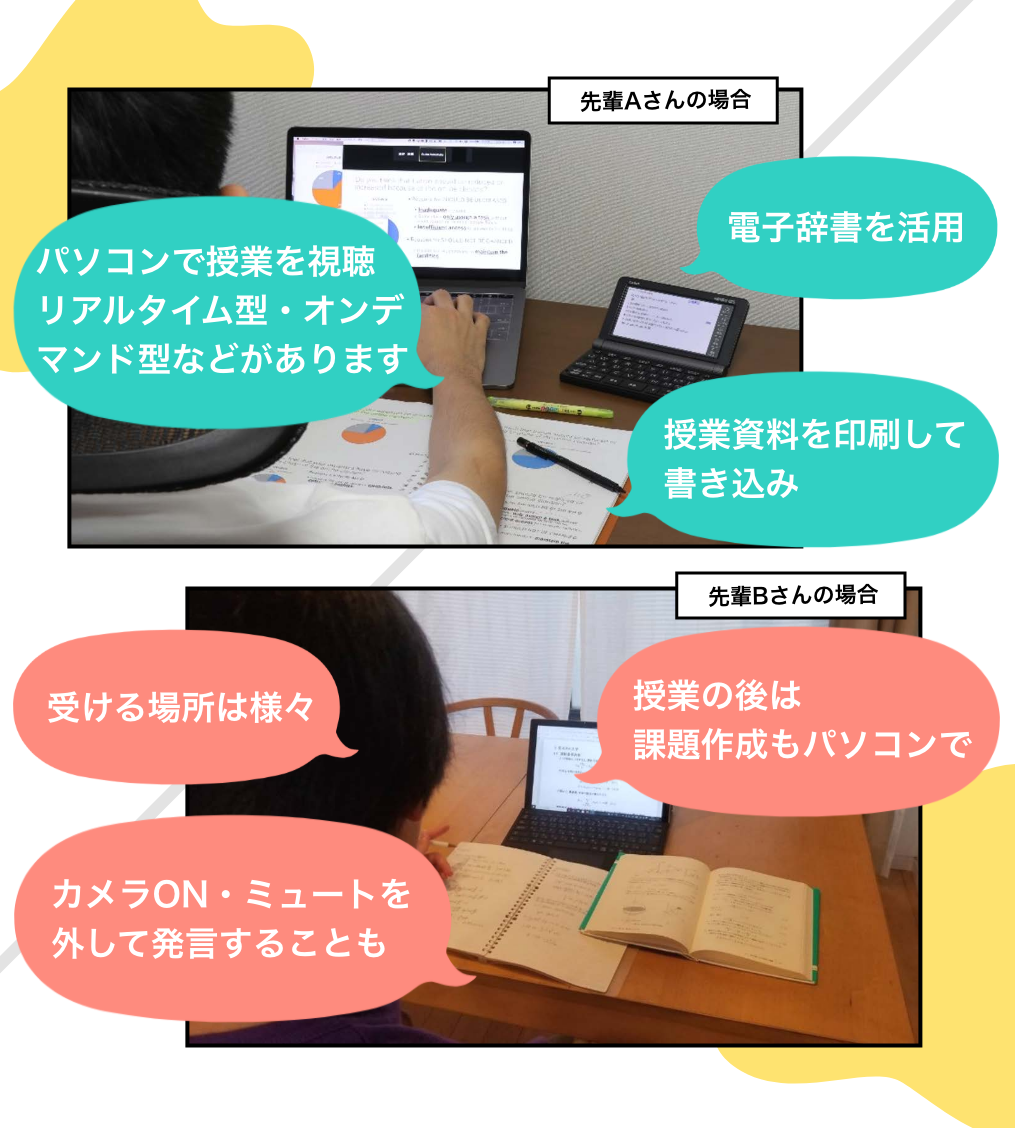

先輩のオンライン授業の様⼦をのぞいてみよう︕